À l’aube de la Vᵉ République gabonaise, l’inscription de la protection de l’environnement comme devoir citoyen dans la nouvelle Constitution marque un tournant décisif pour le pays, couvert à 88% de forêts. Entre ambition politique et réalité du terrain, le défi est de taille : comment faire d’un principe constitutionnel une véritable culture nationale ? Pour NKoghe-Mba*, la réponse réside dans une transformation profonde du système éducatif, capable de créer un lien émotionnel entre les jeunes générations et leur patrimoine naturel exceptionnel. Le chroniqueur écologique de GabonReview invite ici à repenser l’apprentissage environnemental au Gabon, non plus comme une simple matière scolaire, mais comme une expérience immersive et affective, seule capable de forger des citoyens prêts à défendre ce qu’ils ont appris à connaître et à aimer.

«Inscrire une belle idée dans un texte de loi n’est pas la même chose que l’enraciner dans le cœur d’un peuple». © GabonReview

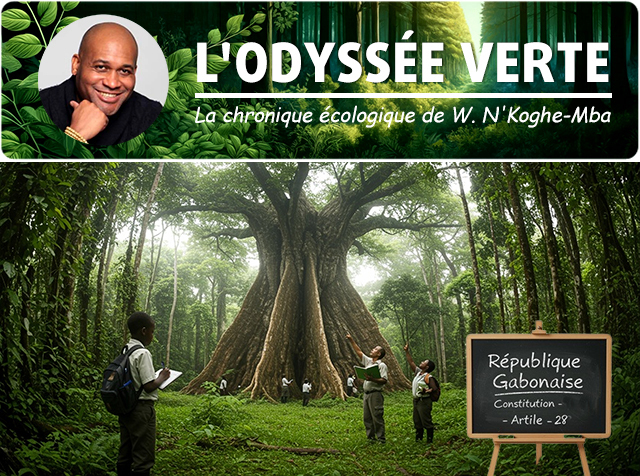

Le 12 avril prochain, le Gabon entrera dans une nouvelle ère avec l’avènement de la Vè République. À travers sa nouvelle Constitution, le pays affirme des principes fondateurs, dont un en particulier pourrait — devrait — être inscrit dans chaque salle de classe : l’article 28. Il stipule que «chaque citoyen a le devoir de contribuer à la préservation ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement».

Peu de nations ont le courage d’ériger l’écologie au rang de devoir civique. Le Gabon l’a fait. Et il le fait dès l’école, ou du moins, il en pose la promesse. Car tout commence là — entre les murs d’une salle de classe, ou mieux encore, au pied d’un Kevazingo, sur les rives de l’Ogooué, au cœur d’une forêt.

Mais inscrire une belle idée dans un texte de loi n’est pas la même chose que l’enraciner dans le cœur d’un peuple.

Je pensais à cela récemment en relisant une phrase de Jacques-Yves Cousteau, ce célèbre explorateur des mers, qui disait : «On protège ce que l’on aime, et on aime ce que l’on connaît.» Cette phrase pourrait bien être la clef de l’avenir du Gabon — et, osons le dire, de notre planète tout entière.

Le Gabon est l’un des derniers puits de carbone terrestre du globe. Une nation où plus de 88 % du territoire est couvert de forêts, et où vivent des éléphants de forêt, des gorilles, des pangolins — ces espèces que le monde ne voit que dans les documentaires ou au bord de l’extinction. Ce pays a les ressources naturelles, la biodiversité, et même la volonté politique de faire mieux. Ce qu’il lui manque, c’est une génération de citoyens qui aiment profondément leur environnement — parce qu’ils l’ont connu, exploré, compris.

Et c’est là que l’éducation environnementale devient cruciale

Aujourd’hui, dans les écoles gabonaises, on parle d’environnement, oui. On l’aborde à travers les manuels de sciences, dans des leçons parfois abstraites sur la pollution ou la photosynthèse. Mais ce qu’on ne fait pas assez, c’est sortir les enfants des salles de classe, les amener dans les Parcs nationaux, les forêts, les rivières. On ne les connecte pas encore émotionnellement à la nature. Et sans cette connexion, il sera difficile de faire de l’article 28 autre chose qu’un vœu pieux.

Cela dit, tout n’est pas sombre. J’ai vu des enseignants passionnés, des ONG locales comme Brainforest ou les antennes de WWF organiser des ateliers, des campagnes de reboisement, des clubs écolos dans les écoles. Mais ces initiatives sont trop peu relayées faute de moyens et d’ambition systémique. Elles doivent devenir la norme, pas l’exception.

Ce que le Gabon pourrait faire — et montrer au reste du monde — c’est construire un modèle éducatif où chaque enfant sort diplômé avec non seulement une connaissance théorique de la nature, mais aussi une relation affective avec elle. Un pays où l’on apprend la géographie non pas seulement en lisant une carte, mais en suivant les méandres d’une rivière. Où l’histoire se raconte à travers les traditions orales liées à la forêt. Où les maths s’enseignent en calculant l’impact carbone d’un trajet ou le pourcentage de forêt perdue.

Ce serait révolutionnaire. Et ce serait logique dans un pays qui se veut champion de la biodiversité.

Parce qu’en fin de compte, l’avenir de l’environnement mondial ne sera pas décidé uniquement dans les conférences climatiques ou les bureaux de Davos. Il se jouera dans la capacité des peuples à aimer la nature assez pour vouloir la défendre. Et cet amour, comme le dit Cousteau, commence toujours par la connaissance.

Le Gabon a la Nature. Il a l’article 28. Il a les jeunes. Il ne manque plus que l’étincelle éducative pour rallumer l’amour. Et si ce pays réussit cela, alors oui, il pourra nous montrer la voie. Pas seulement pour l’Afrique. Pour tous.

*Directeur général de l’Institut Léon Mba et président de l’association Les Amis de Wawa pour la préservation des forêts du bassin du Congo

Crédit: Lien source