« C’est la première fois en 20 ans où je travaille que je me retrouve à avoir des inquiétudes financières, lance Sophie Huguet. À Noël, on s’est aperçus que ça allait être compliqué d’offrir des cadeaux à nos enfants. »

L’étau de l’inflation se resserre sur cette famille de cinq personnes, plus un chien, à Moncton. Même avec deux emplois à temps plein. Même avec un mode de vie modeste. On n’est vraiment pas de gros dépensiers!

dit la mère de 42 ans.

Sophie Huguet a une maîtrise en gestion de l’environnement et son mari, Simon Hoareau, un diplôme d’éducateur spécialisé. Ils travaillent tous les deux dans le secteur communautaire, avec des salaires respectifs de 27 et 22 dollars l’heure, nettement au-dessus du salaire minimum (15,65 dollars).

Mais une fois payée la location de la maison à 2000 dollars par mois, et c’est un bon prix

, précise Simon, il y a les frais de garderie de Selma, 3 ans et demi, à régler, les frais de garde après l’école de Soanne, 10 ans et demi, et ceux de Samian, 8 ans… Environ 1400 dollars par mois

, calcule Sophie.

L’allocation canadienne pour enfants aide bien à payer certaines dépenses. On n’arriverait pas à finir le mois si on n’avait pas ça

, dit-elle. Mais depuis peu, les fins de mois sont plus justes.

On n’est pas malheureux, mais si on a le moindre pépin, comme faire réparer la voiture ou emmener le chien chez le vétérinaire, ça ne marche plus.

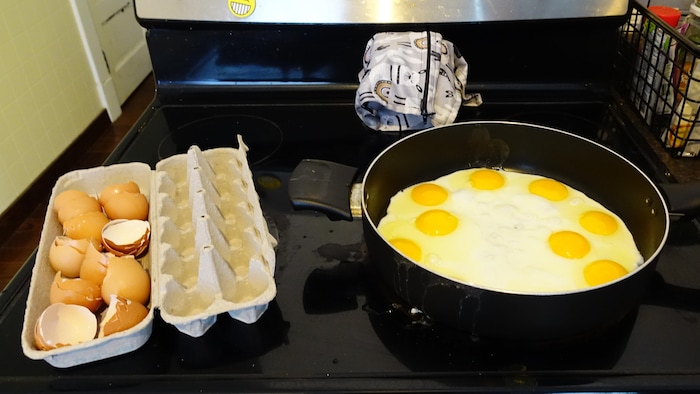

Une boîte d’oeufs est vite partie quand il s’agit de nourrir une famille de cinq personnes.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

En cette période de promesses électorales, Simon s’indigne des écarts de richesse croissants et demande un peu plus d’empathie aux dirigeants de ce monde, un peu plus de logique, d’équité, d’égalité, de partage, en fait, finalement

.

Il trouve que les milliardaires devraient faire davantage leur part. Et surtout, il voudrait qu’on arrête d’accuser les pauvres de frauder le système. On parle souvent de la fraude de l’assistance sociale, mais parlons de la fraude de tous ces grands riches qui manipulent les chiffres, qui essaient de placer des choses pour donner moins d’impôts!

Sophie n’est pas en faveur des baisses d’impôts annoncées par différents partis. Il faut arrêter de vouloir couper les impôts dans tous les sens. On appauvrit le gouvernement en faisant ça. Moins d’impôts, c’est moins de services publics, c’est moins de gratuité. C’est une illusion de dire qu’on va avoir un meilleur niveau de vie.

Selon elle, il faut plutôt multiplier les politiques sociales.

L’économiste Pierre-Marcel Desjardins confirme que ce sont les plus nantis qui vont généralement bénéficier d’une réduction d’impôts

, car les personnes dans le besoin payent peu ou pas d’impôts. À une nuance près. Si on augmentait le seuil d’imposition minimal, ce sont les plus démunis qui en bénéficieraient.

Globalement, le Nouveau-Brunswick s’est enrichi ces dernières années. Mais l’inflation, en frappant davantage ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, a creusé les écarts entre les plus riches et les plus pauvres.

Rutabagas et patates douces, dans une banque alimentaire

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Une inflation galopante

Dans les cinq dernières années, l’indice des prix à la consommation au Canada a augmenté de 18 %. Et les aliments sont en moyenne de 26 % plus chers.

Dans un supermarché de Dieppe, près de Moncton, Chantal Landry fait les courses avec le souci de satisfaire l’appétit grandissant de son garçon de 15 ans. En naviguant dans les rayons, elle tombe sur un paquet familial de 1,7 kilo de poitrines de poulet importées du Québec, vendu 35 $. Elle passe son tour.

Ça me stresse parce que je dois augmenter ce que je dépense en épicerie, ce qui veut dire que je dois tout changer mon budget, autour de l’épicerie. C’est fou à dire, mais c’est la réalité.

Pour certains produits, elle trouve que la hausse est tellement choquante qu’elle a décidé de ne plus en acheter, comme un lait spécialement filtré, le préféré de son fils. C’était une belle source de calcium et de protéines, parce que c’est un adolescent qui grandit. J’hésite à l’acheter, parce que je sais que quelques années avant, c’était 3 dollars de moins pour 2 litres. C’est vraiment frustrant.

Au rayon des produits frais, elle saisit un bloc de fromage mozzarella de 400 grammes. Le prix réduit est de 7,49 $, au lieu du prix régulier de 8,99 $, peut-on lire sur l’étiquette. Mais 7,49 $, je pense que c’était le prix régulier pour un bloc, et le bloc était plus gros!

dit Chantal Landry, l’œil averti.

Chantal Landry suit les prix d’autant plus qu’elle fait aussi, chaque semaine, de grosses courses pour la maison de jeunes de Dieppe, dont elle tient les cordons de la bourse, comme directrice et unique employée. Les élèves de l’école secondaire voisine peuvent venir le midi réchauffer leur lunch ou acheter un repas à prix abordable.

Chantal Landry sert des pointes de pizza à 1,25 $ aux jeunes du secondaire qui viennent manger le midi à la maison de jeunes de Dieppe, près de Moncton.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

La pointe de pizza est très populaire, comme les burgers au poulet et les hot-dogs. Notre plat le plus cher, c’est 3 $, c’est du spaghetti à la viande

, dit la Franco-Ontarienne de 44 ans. Si un jeune n’a rien à manger et n’a pas d’argent, je lui laisse de quoi gratuitement.

Le coût écrasant du logement

Le coût du logement a aussi explosé. Carmen Lacombe, une retraitée de 70 ans, l’a constaté ces derniers temps. Y a comme cinq ans passés, je payais 550 dollars pour un logement d’une chambre à coucher. Puis là, j’suis rendue à 900 dollars. Puis ça c’est pas cher comparé à d’autres.

Elle vit depuis longtemps dans son appartement du centre-ville de Moncton. Le propriétaire ne pouvait pas justifier de me monter trop haut, trop vite. J’suis sûre qu’il aimerait ça que j’m’en aille, parce que là, il pourrait monter, puis c’est arrivé à beaucoup de monde.

Carmen Lacombe est bénévole auprès des personnes démunies à Moncton. Moi, j’ai vu un étudiant qui allait au collège, mais il vivait dans son auto.

Elle explique qu’il ne pouvait pas payer le dépôt requis par le propriétaire, en plus du premier mois de loyer.

Un homme se dirige vers la Maison Nazareth, un refuge de 84 lits en hiver, 64 en été. L’incapacité de payer un logement, même une chambre, jette des centaines de personnes à la rue à Moncton.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Moncton est l’une des villes au pays où le coût du logement a augmenté le plus au cours des dernières années, indique Pierre-Marcel Desjardins, professeur d’économie à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton. Quand on parle d’augmentation du coût de la vie, l’élément-clé, c’est l’augmentation du prix du logement

, dit-il.

Pendant la pandémie, beaucoup d’acheteurs de maisons ou de locataires sont venus d’autres provinces, notamment de l’Ontario, attirés par les prix plus avantageux dans les Maritimes. Les prix ont alors grimpé rapidement en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Près de 12 000 ménages sont sur la liste d’attente pour un logement public subventionné au Nouveau-Brunswick (au 1er février 2025), afin de ne pas avoir à consacrer plus de 30 % de leur revenu au logement.

C’est ce qui a motivé un groupe de bénévoles à se lancer dans un projet de 15 logements abordables, pour mères de famille monoparentale et femmes âgées, vivant toutes sous le seuil de la pauvreté. Ils ont formé un organisme à but non lucratif, Habitation pour la vie.

Regarde, ça c’est la photo de notre bâtiment. On voit deux étages. Il y aura des unités avec deux chambres à coucher et des unités avec une chambre

, décrit Auréa Cormier, une religieuse de 91 ans, qui se bat depuis 20 ans pour la justice sociale. Il y aura une salle commune, puis on veut vraiment créer un climat familial.

Avec un groupe de quelques bénévoles comme elle, soeur Auréa Cormier, 91 ans, a défendu ce projet d’habitation qui sera construit en 2025.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Le projet a obtenu un soutien financier du provincial et du municipal, grâce à des fonds fédéraux, ainsi que des dons privés de la population. On est rendus à presque 80 % du financement

, précise fièrement soeur Auréa. La fondation a été faite en novembre-décembre, puis en avril-mai on va avancer la construction.

Quinze logements abordables, une goutte d’eau dans la mer? Comme le dit l’anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais, lorsqu’un petit groupe se met ensemble, qu’il sera capable de changer le monde

, répond Auréa Cormier, en souriant. Alors on croit qu’on va changer l’habitation pour un certain nombre de femmes pauvres.

Nos gouvernements doivent être beaucoup plus dynamiques sur le plan du développement du logement abordable. Pour moi, c’est une des questions sociales et politiques les plus importantes à l’heure actuelle.

Quand le logement gruge une grande partie du budget d’une famille, celle-ci n’a pas d’autre choix que de se tourner vers les banques alimentaires.

Banques alimentaires sous pression

À Moncton, au Centre d’alimentation communautaire Peter McKee, le nombre de personnes aidées a doublé en l’espace de trois ans.

La banque alimentaire reçoit du monde tous les jours, du lundi au vendredi. Les clients

choisissent eux-mêmes les produits rangés par catégories, sur des tablettes et dans des congélateurs.

Stella Cameron, gestionnaire de l’entrepôt au Centre d’alimentation communautaire Peter McKee, en compagnie de son mari, qui prépare des petits plats à la cuisine, avec certaines denrées périssables.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Y a des tomates, puis des oranges, des couches…

énumère Amélie, 28 ans, derrière son chariot rempli à ras bord. De quoi tenir une semaine avec ses enfants. Elle a changé son prénom, préférant rester anonyme.

Son loyer lui coûte près de 2000 dollars. Le bébé a sa chambre, les deux autres enfants sont dans la même chambre, et moi, j’en ai pas. Je me couche sur le couch.

Elle aimerait déménager, mais c’est impossible sans avoir quelques économies.

Il y a pas de façon d’économiser. Chaque fois qu’on a de l’argent qui vient, la journée suivante, on est cassés, à cause de toutes les factures à payer.

Amélie n’arrive pas non plus à payer des activités à ses enfants. C’est toujours des choses qui sont giftées par les grands-parents et ça fait mal au cœur, parce que j’aimerais provider, et c’est dur

, dit-elle en chiac, un français acadien mêlé de mots anglais. « Ici, ça aide beaucoup. »

Stella Cameron, la gestionnaire de l’entrepôt, a vu l’évolution de la demande depuis qu’elle a commencé ici comme bénévole, à sa retraite. En 2017, on avait peut-être 25 personnes le matin et 25 en après-midi. Maintenant, y a des journées, c’est 80 le matin et 70 l’après-midi.

Au total, le centre dessert chaque mois 5700 personnes, ou 1500 ménages. La directrice Christine Taylor voit davantage de parents qui travaillent tous les deux. Ou d’aînés qui n’ont jamais utilisé de banque alimentaire de leur vie.

Et de plus en plus de personnes l’utilisent pendant de longues périodes, supérieures à 12 mois

, ajoute-t-elle, alors que l’objectif initial était de fournir un dépannage ponctuel aux personnes mal prises, le temps de rebondir ou de se renflouer.

C’est la preuve qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Plusieurs personnes interrogées dans le cadre de ce reportage sont d’avis que l’État devrait s’attaquer au fond du problème, le manque de revenus, plutôt que de compter sur les organismes de bienfaisance.

Le recours à l’aide alimentaire, c’est une indication directe que les gens n’ont pas assez de revenus pour payer les choses de base

, constate Chantal Landry, directrice de la maison de jeunes de Dieppe et secrétaire du Front commun pour la justice sociale. « Il y a des gens qui travaillent et qui sont dans la pauvreté. »

Chantal Landry, mère d’un ado de 15 ans et directrice de la maison de jeunes de Dieppe.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

On est tellement dans notre propre bulle que c’est devenu la norme que des gens vivent dans la pauvreté. À moins qu’un gouvernement fasse de gros changements, ça va continuer à se détériorer.

Le Front commun défend la hausse du salaire minimum et l’assouplissement des règles de l’assistance sociale, deux dossiers qui relèvent du provincial.

L’itinérance a doublé

De la précarité financière à la rue, il n’y a qu’un pas. L’itinérance a presque doublé à Moncton en deux ans. Selon un rapport du Conseil du développement humain à Saint-Jean, il y avait 400 personnes sans-abris uniquement à Moncton en 2023, une hausse de 85 % par rapport à 2021.

Le directeur de la Maison Nazareth, Déo Cuma, devant la vingtaine de lits supplémentaires installés pour la saison froide au fond de la salle commune.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Malgré ses 75 ans, Déo Cuma est revenu comme directeur par intérim à la Maison Nazareth, un refuge pour sans-abris. Il compare la situation actuelle à celle qu’il a connue au moment de prendre sa retraite il y a huit ans. Le problème se pose, mais n’a pas de solution et s’aggrave plutôt

, dit l’homme originaire du Congo. Il y a plus de défis qu’avant.

Une chambre coûte maintenant 800 $, quand l’aide sociale pour une personne seule est d’environ 700 $. Et le propriétaire peut se permettre de choisir parmi les candidats, demander des références, des preuves de capacité à payer, ce qui peut créer une discrimination à l’égard d’une personne qui a fréquenté les refuges.

L’incertitude créée par les tarifs douaniers

À 250 km au nord de Moncton, sur les quais de Shippagan, des drapeaux acadiens claquent au vent, en haut des mâts des bateaux prêts à partir vers le golfe du Saint-Laurent. Les hommes de pont préparent les cordes, les ballons orange et les cages pour la pêche au crabe des neiges.

Un crabier prêt à partir à la pêche, à Shippagan, dans la Péninsule acadienne.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

La menace des tarifs américains leur a donné des sueurs froides, mais elle est pour l’instant écartée sur les produits de la pêche comme le crabe ou le homard. L’inquiétude demeure. Ça sera toujours instable avec le président Trump, on verra pour l’avenir

, dit Pierre Mazerolle, qui pêche depuis 30 ans. On s’croise les doigts.

Quant aux droits de douane chinois de 25 %, ils s’appliqueront, mais seulement 3 % des exportations de crabe s’en vont vers la Chine.

Ce qui inquiète davantage l’équipage du bateau A.L. Atlantique, ce sont les quotas, qui déterminent la quantité maximale de crabe qui peut être pêchée. Les quotas descendent, ça fait plusieurs années que ça descend. Cette année 30 %, l’année d’avant un autre 30 %

, mentionne Damien Savoie, bien conscient que ces limites visent à préserver la ressource.

Le pêcheur Pierre Mazerolle (à gauche) et son collègue préparent le matériel pour la pêche au crabe des neiges.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Quand les quotas baissent, il y a moins de crabe à transformer dans les usines. Et moins de travail pour les travailleurs saisonniers comme Lili Comeau, employée dans une usine de transformation de produits marins, à Tracadie.

Depuis quelques années, elle a de plus en plus de mal à accumuler le nombre de semaines suffisant pour obtenir l’assurance-emploi. Elle a commencé à faire des couronnes de Noël, un autre secteur économique saisonnier. Malgré que je combine les deux, j’vais quand même pogner un trou noir

, dit-elle.

Ça veut dire que son assurance-emploi ne couvrira pas toutes les semaines sans travail. Il y aura une interruption où elle se retrouvera sans aucun revenu, pendant un mois ou deux, le fameux trou noir

.

Assurance-emploi : une réforme réclamée

Une situation anxiogène, bien connue aussi dans la province voisine, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord. Depuis des années, les travailleurs saisonniers réclament une réforme de l’assurance-emploi pour qu’elle joue réellement son rôle de filet social, sans trou

, précise Lili avec le sens de la métaphore.

Comme le dossier relève du gouvernement fédéral, le moment est bien choisi pour en parler. Quatre manifestations sont prévues dans la Péninsule acadienne durant la campagne.

Il est temps que le gouvernement se lève pour nous autres

, dit Francine Dignard, une travailleuse d’expérience qui se sent abandonnée par les politiciens. Parce qu’on va encore pogner le trou noir, c’est de même toutes les années. C’est décourageant. On fait des manifs, n’importe quoi, mais y a rien qui change! Puis ça devient de plus en plus dur.

L’employée d’usine Francine Dignard, un café à la main, lors d’un rassemblement de travailleurs saisonniers devant l’entrée des locaux de Service Canada, à Tracadie.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Les travailleurs saisonniers veulent être admissibles à l’assurance-emploi dès 420 heures de travail et souhaitent que la couverture dure 35 semaines au lieu de 25 actuellement (dont 5 attribuables à un projet pilote), pour tenir jusqu’à la saison suivante. Par ailleurs, étant donné le coût de la vie, ils veulent être compensés à 70 % de leur salaire au lieu de 55 %.

Ils ne rouleront pas sur l’or pour autant. Dans les usines, le salaire ne dépasse pas 20 $ l’heure, même avec beaucoup d’ancienneté et une prime pour tâche pénible, accordée pour peser le crabe.

Qui peut vivre avec 55 % du salaire de ce qu’ils gagnent dans leur travail?

demande Fernand Thibodeau, porte-parole du Comité d’aide et de soutien aux travailleuses et travailleurs des industries saisonnières. Ces gens-là sont travaillants, ils sont vaillants! Mais payons-les quand ils en ont besoin, de l’assurance-emploi. C’est de l’industrie saisonnière par ici.

En attendant, Nathalie, qui a perdu son emploi et voit finir son chômage, ne sait pas ce qu’elle va devenir. Si je trouve absolument rien, je vais tout perdre

, dit-elle, le motton dans la gorge. Puis j’ai rien qui rentre. Fait que je sais plus où mettre la tête, j’réfléchis à ce que je dois faire.

Les factures, elles, ne prennent pas de congé. J’ai une maison, un char, des paiements comme tout le monde. Puis c’est pas évident par icitte de vivre seule. Tout est à la hausse. Le manger, le gaz, l’électricité, les taxes, les assurances, et j’en passe! énumère Nathalie. Tout le monde ici dans la région a besoin d’aide. Ç’a aucun sens ce qui se passe présentement.

Lili Comeau, travailleuse dans une usine de transformation de produits marins à Tracadie, milite pour mettre fin au trou noir, une période sans revenu.

Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Les tarifs douaniers américains vont faire mal, même s’ils ne touchent que certains secteurs au Canada, comme l’automobile, l’acier, l’aluminium ou la potasse.

Nathalie, Francine et Lili ne comprennent pas tout, mais n’y voient rien de bon. C’est sûr que c’est stressant, déjà qu’on a de la misère, c’est d’autre chose qu’on n’avait pas besoin qui se rajoute!

dit Nathalie.

Lili Comeau a des amis qui ont été mis à pied dans les domaines de la construction. Les scieries qui coupent le bois, elles ont tout arrêté le monde, parce qu’elles veulent pas avoir du stock en trop!

La négociation à venir avec les États-Unis sur le bois d’œuvre crée de l’incertitude.

Crédit: Lien source