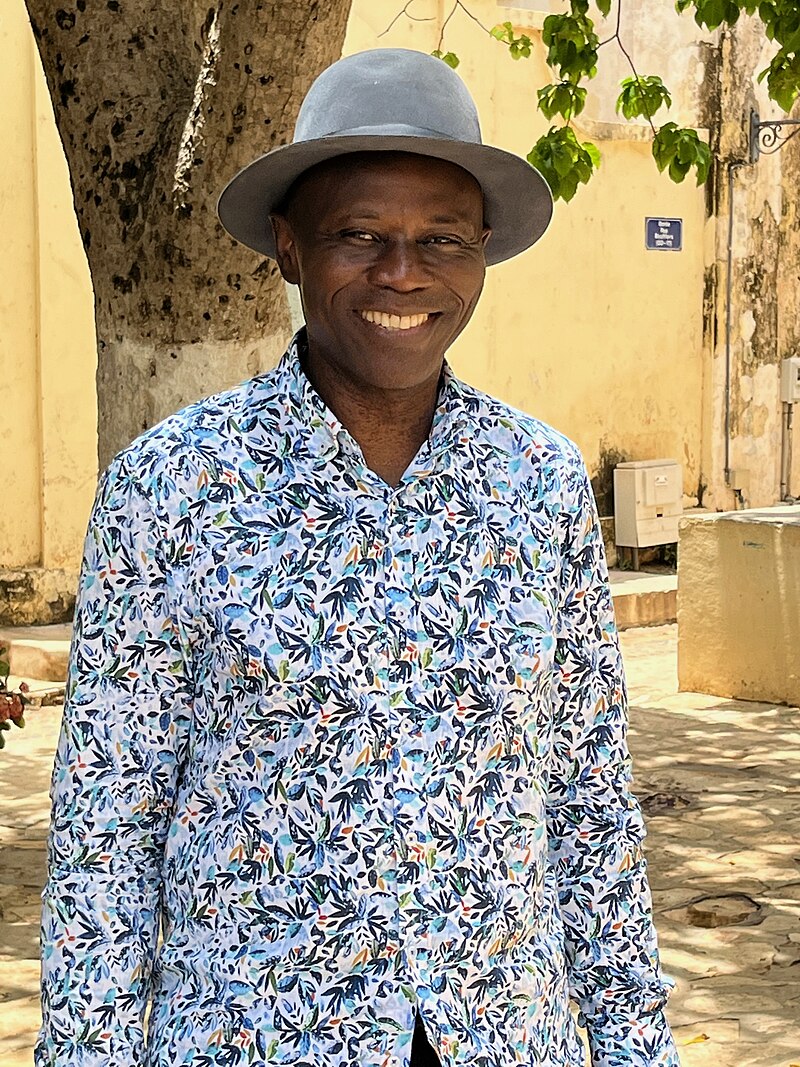

On découvre Zam-Zam d’Eugène Ébodé comme on rencontre un être étrange et fascinant, un de ces ouvrages qui vous prend par surprise, vous déstabilise et finit par vous habiter durablement. Ce dixième roman de l’auteur camerounais, publié dans la collection Continents Noirs de Gallimard qui célèbre cette année ses vingt-cinq ans, offre une expérience littéraire qui échappe aux classifications traditionnelles.

Une chronique de Jean Jacques Bedu

En plein royaume fictif de Pamanga règne le redouté Sultan Bokito, dont l’autorité se trouve bientôt confrontée à deux phénomènes extraordinaires : l’arrivée de la princesse Onisha, femme libre au verbe incisif, et l’apparition d’une mystérieuse maladie baptisée « mélantalgie » qui foudroie quiconque s’abandonne à la tristesse. Dans cet univers où le rire devient obligatoire pour survivre, le personnage éponyme Zam-Zam, un homme au crâne littéralement plus dur que l’acier, remporte le « Concours Continental des Coriaces » avant de sombrer dans une folie rieuse qui le transformera en sauveur inattendu lorsqu’un incendie apocalyptique menacera le royaume…

Pouchkine comme boussole identitaire

Le choix d’ouvrir le roman par un autoportrait poétique d’Alexandre Pouchkine, rédigé en français à l’âge de quinze ans, est d’une signification profonde qui résonne à travers tout le récit. Cette référence n’est pas fortuite : elle établit un dialogue entre les continents et les époques. Pouchkine, petit-fils d’Abraham Hannibal, originaire d’Afrique centrale (région entre le Cameroun et le Tchad), incarne parfaitement cette identité plurielle que célèbre Eugène Ébodé.

« Le Soleil de mon Afrique« , expression attribuée à Pouchkine dans le roman, établit ce pont symbolique entre le grand écrivain russe et la princesse Onisha, qui revendique elle aussi un métissage et « une descendance gréco-égyptienne qu’elle situait du côté du grand Alexandre« . Cette généalogie imaginaire, qui traverse les frontières et les siècles, souligne l’universalité de la création artistique au-delà des cloisonnements identitaires.

Le prologue se poursuit par un échange épistolaire entre un écrivain et son éditeur, créant un cadre narratif qui préfigure la dimension réflexive de l’œuvre. Les références à l’actualité récente (« notre siècle enflait de colères mal éteintes« ) et à la pandémie (« ce cataclysme décimant les vivants ») ancrent fermement cette fable dans notre contemporanéité, malgré ses atours atemporels.

Cette structure initiale rappelle les procédés narratifs d’un Ferdinand Oyono dans Le vieux nègre et la médaille, où l’ironie et le décalage entre narrateur et personnages créent une distance critique qui permet la satire politique sans tomber dans le pamphlet. D’emblée, Eugène Ébodé s’inscrit dans cette tradition littéraire camerounaise qui, de Mongo Beti à Werewere Liking, a su faire de la fiction un instrument d’analyse sociale.

Une symphonie narrative entre tradition et modernité

Le récit se déploie selon une architecture complexe qui mérite qu’on s’y attarde. L’intrigue principale comporte trois moments de bascule qui rythment le roman : d’abord, l’arrivée de la princesse Onisha à Pamanga et son installation sous la protection du Sultan Bokitob ; ensuite, l’apparition de la mélantalgie, mystérieuse maladie qui tue quiconque s’abandonne à la tristesse ; enfin, l’incendie apocalyptique qui menace de tout détruire et révèle le héros inattendu en la personne de Zam-Zam.

Cette progression narrative est ponctuée d’épisodes burlesques – comme le « Concours Continental des Coriaces » où les participants doivent résister à un coup de massue royale sur le crâne – qui rappellent la tradition satirique d’un Sony Labou Tansi dans La vie et demie. La capacité d’Eugène Ébodé à entremêler le tragique et le comique, à faire surgir le rire au cœur même de la catastrophe, témoigne d’une vision du monde profondément africaine, où l’humour constitue une forme de résistance face à l’adversité. La chute du roman frappe par sa subtilité en transformant notre lecture de manière rétrospective et en nous obligeant à reconsidérer l’ensemble du récit sous un jour nouveau.

Onisha et Zam-Zam, deux figures de la résistance créative

Le personnage d’Onisha apparaît comme l’une des créations féminines les plus réussies du roman. Son insolence face au pouvoir, sa foi inébranlable dans la puissance transformatrice de l’art, sa capacité à utiliser la beauté comme arme politique, font d’elle une figure de la résistance créative qui évoque irrésistiblement la Chaïdana de Sony Labou Tansi.

« Vous n’avez rien trouvé de mieux pour épicer votre existence ? » lui demande le Sultan. Elle répond : « C’est dans la fiction, Immense Seigneur, que gît la somme des épices pouvant pimenter ma vie ! » Cette réplique résume parfaitement la philosophie qui anime le personnage et, à travers elle, tout le roman.

En face d’elle, Zam-Zam incarne une autre forme de résistance, plus corporelle, plus instinctive. Son crâne qui brise la massue royale symbolise la capacité du peuple à survivre aux coups du pouvoir. Sa folie rieuse, initialement perçue comme une déchéance, se révèle paradoxalement salvatrice dans un monde où la tristesse tue. On ne peut être que touché par l’évolution de ce personnage qui, d’abord présenté comme un rival ridicule, devient progressivement la figure centrale du roman, le véritable héros capable de sauver le royaume.

Ce couple improbable – la princesse lettrée et le guerrier au rire fou – rappelle la dialectique entre savoir et pouvoir qu’on trouve chez Ahmadou Kourouma dans En attendant le vote des bêtes sauvages, où l’intelligence politique doit nécessairement s’allier à la force brute pour être efficace.

La mélantalgie : une métaphore de notre temps

L’invention de la mélantalgie – ce « condensé de mélancolie et de nostalgie » qui « tue quiconque s’abandonne à la tristesse » – constitue l’une des trouvailles les plus saisissantes et géniales du roman. Cette pandémie imaginaire fait écho, de manière transparente, à la crise du Covid-19 que nous venons de traverser.

Comment ne pas être sensible à la dimension politique de cette allégorie ? L’obligation de rire constamment pour éviter la contagion transforme la joie en contrainte sociale, en injonction oppressante – métaphore puissante de la « tyrannie du positif » qui caractérise nos sociétés contemporaines. Les mesures autoritaires décrétées par le Sultan (« Interdiction, sur les antennes de la radio publique et privée, des chansons, des slows, qui donnent le vague à l’âme. Seules les musiques endiablées sont autorisées« ) rappellent les restrictions – parfois au sommet du ridicule – imposées par les gouvernements durant la pandémie.

Une œuvre dans la lignée des grands récits africains

Zam-Zam s’inscrit avec force dans une tradition littéraire africaine francophone qui a toujours fait de la fiction un instrument d’analyse sociale et politique. La fable, genre traditionnel africain par excellence, devient sous la plume d’Ébodé un puissant outil de décryptage de notre contemporanéité.

La collection Continents Noirs des éditions Gallimard, qui fête ses vingt-cinq ans d’existence, a toujours eu pour ambition de promouvoir des voix littéraires qui renouvellent notre perception du continent africain. Eugène Ébodé, avec sa langue inventive, sa capacité à mêler les registres et les traditions, incarne parfaitement cette ambition. Zam-Zam se présente comme un laboratoire où s’expérimente une nouvelle façon de raconter l’Afrique, au-delà des clichés exotiques et des approches victimaires.

En refermant ce roman foisonnant, on reste habité par la figure de Zam-Zam, ce fou qui sauve le monde par son rire. Dans notre époque troublée, où les crises s’enchaînent et où le pessimisme menace de nous submerger, cette célébration de la folie créative, de l’imagination comme force de résistance, résonne comme un message d’espoir. Le roman d’Eugène Ébodé nous rappelle que la littérature n’est pas un luxe, mais une nécessité vitale – peut-être notre dernier rempart contre la mélantalgie qui guette nos sociétés désenchantées.

Crédit: Lien source